開年最觸動人心且催人向上的電影,非《我們一起搖太陽》莫屬。

我總是容易被真摯的情感表達所觸動,尤其是那些飽含生命力的作品,常常能帶給我濃烈的感動與鼓舞。

《我們一起搖太陽》所具備的情感與力量,正是這類動人且有生命力的作品,不僅讓我在整個觀影過程中數度收獲感動和鼓舞,還讓我收獲到對生命本質的思考,值得真誠力薦。

生活有時候就是充滿這樣或那樣的考驗,當我們面對諸多考驗甚至阻礙時,我們要以一種怎樣的态度去迎接呢?是逃避、躺平,還是迎難而上、勇敢直面?

《我們一起搖太陽》通過深入挖掘普通人面對生命考驗時所展現出來的堅定與勇敢、愛與善良、相互幫助與相互救贖,向我們傳遞着生命最有力的一面;通過人世間最爲真摯的愛情與親情,向我們傳達着生命最治愈的一面。

整部電影流淌着對生命的敬畏,對真情的诠釋,以及對愛的禮贊,足以讓我們感動得淚流滿面,同時又愈發熱愛生活、熱愛生命!

它好哭,好笑,好有力量。

它用一種樸實無華的表達告訴我們,即使生活再艱難,我們也要努力地、積極地、撒歡地活着!

作爲韓延導演“生命三部曲”的最終章,《我們一起搖太陽》再度聚焦現實主義題材,将鏡頭繼續對準平凡人命運中的悲喜感動。

和韓延導演“生命三部曲”前兩部作品《滾蛋吧!腫瘤君》、《送你一朵小紅花》類似,《我們一起搖太陽》延續了前兩部作品那股明亮、歡快又動人心弦的基調,也飽含着對愛、善良以及生命議題的哲思與探讨。

有别于前兩部作品的是,《我們一起搖太陽》這次将視角轉向了重症群體,用更爲真實、更爲細膩的筆觸,書寫了普通人面對生活阻礙的堅定勇敢以及面對生命困境的奮力熱愛。

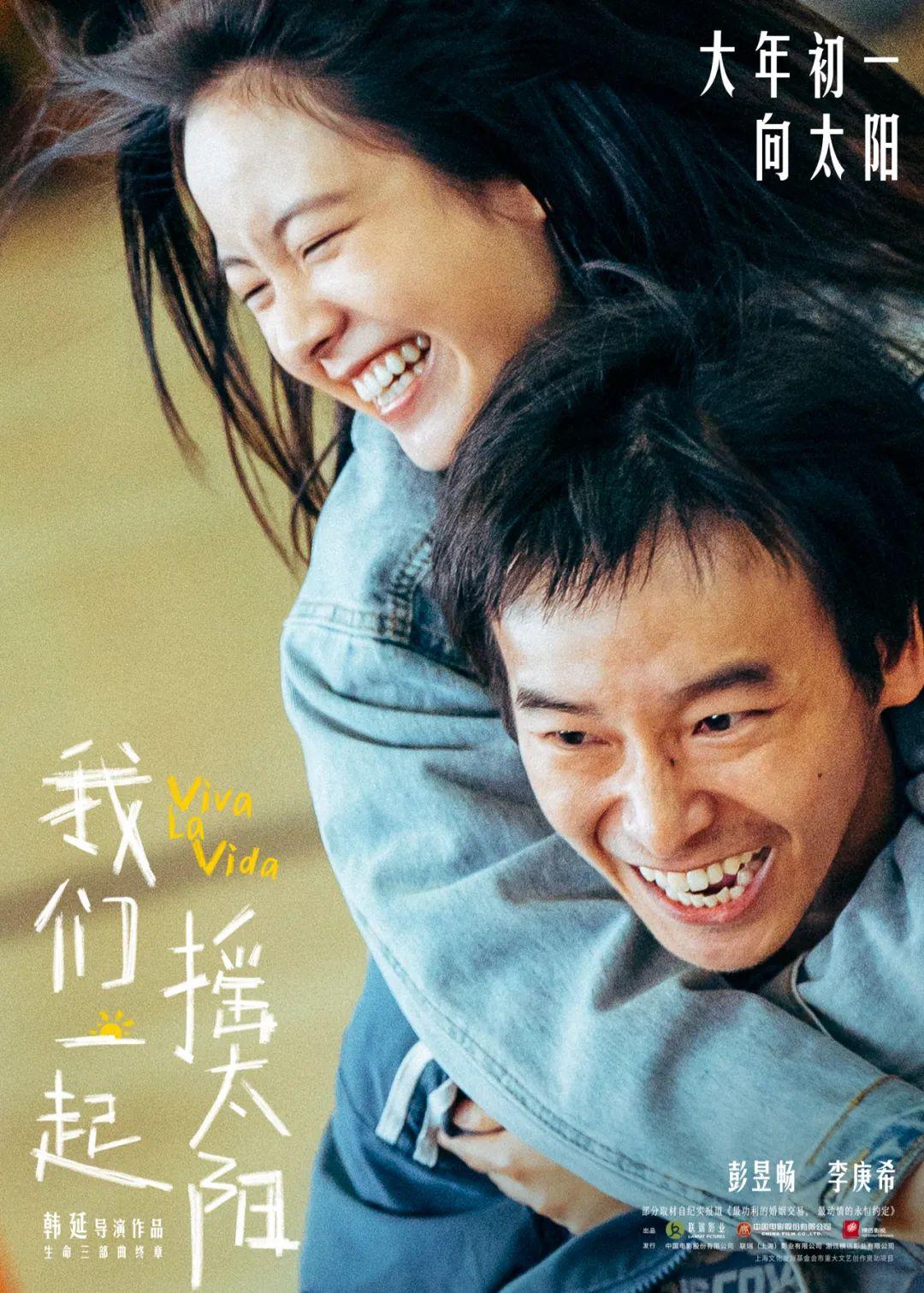

本片由彭昱暢和李庚希領銜主演,講述了一段關于生命、親情、愛情與希望的動人故事。

彭昱暢飾演的呂途,身患腦瘤病症,父親已經離他而去,母親則在照料他的過程中日漸衰老。他的性格開朗大方,是一個外向型的樂天派,稱呼自己爲“沒頭腦”。

李庚希飾演的淩敏,身患尿毒症,如果找不到合适的腎源,她的生命将面臨提前結束的巨大考驗。

她的父母很細心地照料着她,她自己也活得小心翼翼,飲食起居嚴格遵守醫囑的标準。

她的性格相對獨立而堅強,是一個内斂型的現實派,被呂途稱爲“不高興”。

兩個性格迥異的年輕人,面臨着際遇相同的生命考驗,因一次“征婚換腎”的誤會,走到了一起,結下了“生命接力”的約定,由此上演了一段富含愛與力量的動人故事。

真正動人的好電影,往往在細節上處理得非常用心。

制作層面,影片主創在開拍之前就做了大量細緻的工作。

劇本創作階段,導演韓延和編劇就花了很多時間去了解真實的病患、病人家屬以及專家醫生,并搜集了大量的相關資料,記錄着許多的生活細節,由此夯實了劇作的文本基礎。

片中呈現的患者的日常與生存處境,都源于主創團隊的紮實工作。諸如尿毒症患者的日常注意事項(例如控制飲食,控制鉀、磷、鈉等元素的攝入等等)、透析治療的過程、瘘管堵塞的解決以及患者内心世界等等,都被呈現得很真實且準确。

而在美術置景與道具方面,主創團隊對電影的每個場景與道具做了很認真的打磨。譬如淩敏居住的出租屋,整體做得很舊,室内布局強調真實性,大到家居的擺放,小到牆上的貼紙,可謂細緻入微,使得鏡頭下的場景與道具都很有現實質感。

在演員層面,彭昱暢和李庚希此次的演繹,可謂是“颠覆形象”的傾情出演。

這種“颠覆”,重點呈現在外在形象的塑造之上。

銀幕上的彭昱暢,頭發蓬亂,皮膚黝黑,造型邋遢,說着一口方言味道很重的“長沙塑普”,行爲舉止看起來還有些“傻乎乎”,這跟大家印象中的“彭彭”簡直大相徑庭。

這番造型,甚至令那些在拍攝現場圍觀的觀衆都沒能認出他就坐在旁邊,足見其“颠覆”之大。

銀幕上的李庚希,面容憔悴,身型消瘦,嘴唇幹裂,膚質粗糙,手臂上更是因爲紮針而布滿疤痕,很好地還原了角色患病和治療期間的真實狀态。

這些外在形象的打造,跟大家印象中的“魅力少女”同樣有着很大的區别,實在也算是一種颠覆。

演員們如此這般的造型,實際上都是爲了更加貼近真實的患者狀态。他們沒有做美化修飾,而是通過畫病效妝容,從膚質、發質、穿着、身體樣态等細節方面來還原尿毒症患者和腦瘤患者的身心樣态。

當然,兩位青年演員在表演上也貢獻了出色的發揮。

很多人物狀态的細節都被展現得淋漓盡緻,實現了真實可信的效果。彭昱暢賦予了呂途一種略帶搞笑和誇張的人物特點,同時又展現了人物的生命力說服力,很好地傳遞了人物性格的雙面性。

而李庚希則用素顔、病效妝、減肥等細節呈現了尿毒症患者的憔悴感,同時又用豐富的情緒展現了角色内心的堅強與脆弱,很有張力,也很有感染力。

演員們的出色表現,離不開他們在銀幕後的用心付出。他們都有提前去到拍攝地進行實地體驗,并且還去到醫院去觀察真實的患者,了解相關病患的真實生活狀态,由此刻畫出了銀幕上令人動容的角色。

在情感層面,影片用真摯的手法傳遞了動人的力量。

呂途和淩敏,從“你追我躲”的歡喜冤家,到“相濡以沫”的深情戀人,兩人經曆了有笑有淚的情感過程,制造了許多感人的時刻。

譬如呂途努力接近淩敏的階段,看似魯莽甚至“傻缺”,實則很專注、很執着并且非常細心和貼心!二人吵吵鬧鬧鬥嘴不斷,爲影片制造了不少令人會心一笑的喜感;但在越來越多的相處中,呂途爲淩敏搬家、做飯、陪伴看病所展現出來的細緻與體貼,讓人看着好暖心,好感動。

有一場呂途送淩敏去醫院配型的戲,讓我印象深刻。瓢潑大雨中,呂途不顧一切地守護着淩敏前往醫院。大雨淋得呂途一身濕透,冷得他不住地顫抖;淩敏關切地看着他,然後用手去溫暖呂途的手。這一處細節,其實很樸素,但卻讓我感動不已。

兩個真誠相待、日漸生情的人,通過這類有愛的細節,交織出動人的觀感。

還有一個讓我感動的時刻,來自于淩敏前男友與她見面那一段。

那個嬉皮笑臉,臨陣脫逃的前男友,突然出現在呂途和淩敏的面前。爲了顧及場面上的情緒需求,淩敏答應了和前男友交談一下的請求。

彼此端坐的二人,一個嚴肅,一個虛僞。當前男友拿出那縷所謂“用于想念”的頭發,試圖欺騙淩敏的感情時,我們會緊張地擔心後者将再次受騙。

而在不遠處忐忑窺探的呂途,則讓人心疼他可能會成爲感情的受傷者。

導演制造了一處小小的懸念。他用呂途的主視角望向了淩敏和前男友交談的座位,後者二人的消失不見,讓我們心頭一緊:他們不會真的重歸于好了吧?

好在,消失在畫面裏的淩敏突然出現在呂途的身後。可是我們卻還會擔心她是不是改變了心意?

正是我們太希望他們能好好地在一起,才會如此地擔心他們的感情是否會出現變故。

令人放心的是,淩敏對呂途的感情,是堅定的。

于是,在那一刻,作爲觀衆的我格外希望他們能相擁在一起。

最終,我們的淩敏和呂途來了一次最爲質樸的親吻。

這一吻,在我看來,并非一次簡單的物理層面的身體親近,而是兩個相互救贖的心靈實現了一次珍貴的靈魂擁抱。

這種相濡以沫般的情感傳達,再一次擊中我柔軟的内心,備受感動的我也再度潸然淚下。

此外,有一場家庭戲也讓我爲之動容。

這場戲發生在呂途媽媽來到淩敏家和淩敏父母見面那一段。

原來,呂途媽媽早已知曉呂途和淩敏的婚事,也知曉了呂途拒絕繼續做治療的情況。可憐天下父母心,呂途媽媽是多麽希望自己的孩子能繼續接受治療,哪怕隻有非常微小的機會,她也不願輕言放棄。

她是愛呂途的,這份愛流淌于她對呂途的多年照顧和疼愛,更流淌于她這些年來的小心翼翼與故作堅強。她當然也有擔心、焦慮甚至恐懼的時刻,但她從不在兒子呂途面前展現出來,反倒是用一次次“喲吼!”的樂觀态度中,默默給予着兒子一份積極向上的影響。

她的笑容是那樣的爽朗燦爛,是那樣的富有感染力,但她内心裏的痛,隻有她自己默默扛着。實在難以面對的時候,她會以飲酒的方式來做對抗。呂途知道這一點,心疼媽媽的他,時常用一種嚴厲的方式監督着媽媽,此間流露出來的,是一個兒子對母親深沉的愛。

可是,媽媽同樣也心疼兒子,當她得知呂途不願繼續治療時,她是焦急的,也是擔憂的。

所以,她主動來到淩敏的家裏,當着淩敏父母的面,懇求淩敏幫她勸一勸呂途。

這段戲沒有特别強烈的戲劇沖突,也沒有多麽深沉大義的台詞,但在樸實無華的言辭中,卻時刻傳遞着爲人父母對子女的愛意。

淩敏爸媽對于呂途媽媽的含淚表達,無疑是最有共鳴的。他們沒有說什麽台詞,卻用淚濕的眼眶,用轉身走向陽台放聲哭泣的動作,很好地傳遞了這份共鳴。

當淩敏用手僅僅握住呂途媽媽的手,當呂途媽媽說出那句“閨女,媽聽你的”,一份濃濃的感動從銀幕上傾瀉而來,直教我熱淚盈眶。

可以說,影片以呂途淩敏爲中心串聯起了兩個抗病家庭,通過細膩的情感表達,呈現了父母和孩子之間深厚的親情與愛意。雙方父母對子女不離不棄的照料和守護,他們内心的痛苦與掙紮,子女們的愛與懂事,都是那般的觸人心弦。

說實在的,《我們一起搖太陽》并非那種苦情的電影,片中融入了不少诙諧幽默的喜感内容,會讓觀衆看得很輕松。而在輕松歡笑的過程中,影片又以紮實的功底描繪了人間真摯的情感與人的命運際遇,足以帶給我們淚目的感動和備受鼓舞的生命力诠釋,讓人産生強烈的共情和代入感,極富情緒價值。

淩敏在呂途的樂觀影響下,放下負擔,用更爲積極向上的心态面對阻礙;呂途在淩敏的陪伴下鼓起勇氣做出了此前一度恐懼的決定;二人彼此溫暖,彼此治愈,爲生活中的陰霾投射進燦爛的陽光,催人向上。

總之,《我們一起搖太陽》是一部充滿生命力的電影。

它不僅有探讨重症患者的生活與心理,還有探讨每一個普通人在困境中該如何生活、如何看待生命、如何過好自己生命中的每一天。它展現了普通人熱愛生命的一種樣态,也展現了溫暖的人文關懷,通過輕松诙諧的方式消解沉重題材,用溫暖動人的方式治愈或艱難或悲傷的心靈,有着積極正向的意義。

對于廣大觀衆而言,該片選擇在強調歡樂喜慶的春節檔上映,并非爲了催觀衆的淚,而是爲了給觀衆提供更多觀影選擇的同時,也能有機會更好地體悟生活的意義、感知身邊人的可貴、思考生命的力量。

就像羅曼·羅蘭說的那樣:“世界上隻有一種真正的英雄主義,那就是:在認清生活的真相之後,依然熱愛生活。”

PS:文字爲作者原創,圖片均源于網絡。