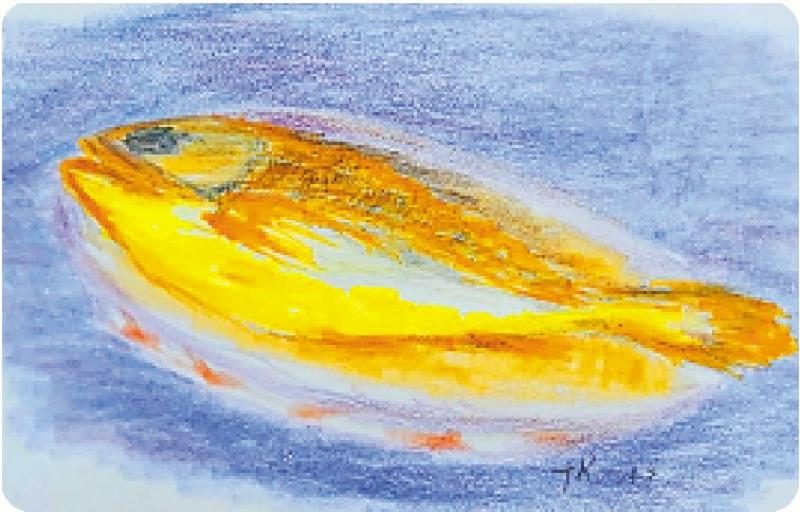

圖:藝術距離:以畫魚為例

少年時我們不敢向大人說要「學文藝」,因恐大人反詰:「學文藝可否當飯吃?」言下之意,從事文藝不能有物質回報,這灰了我們一片純真的心。的確,畫出來的蛋糕不能吃,倒是餓着肚子去畫個不亦樂乎。煩惱還不止此,有些同輩滿腦子科學技術,他們會指着你筆下那幅風景畫說「描得不夠仔細、建築物老舊、缺乏現代精神」云云。換個角度看,文藝如能有物質回報,又緊緊追近科學的真實,是否文藝創造的初衷?

時代進步了,藝術觀念不斷翻新。二十世紀很早就有學者指出:文藝只論美感,不涉科學和實利,從事各樣文藝創造,有獨特而崇高的目標。從前教科書有葉聖陶的論說文《以畫為喻》,是會考教材,文章把實用文字和美感文藝分別開來,是借用美學家朱光潛的「距離說」。朱光潛在《我們對於一棵古松的三種態度》(收於《談美》)以及《文藝心理學》曾以松樹為例,說明實用、科學、美感三者之別。葉聖陶借用了朱氏的觀念,不過把古松換為老柏樹。

同樣地,心理學家Hugo Münsterberg的「孤立說」和美學家Edward Bullough的「心理距離說」,也有相似觀點。前者的例子是海水(要把海水與其他元素分隔開來,確定它的本質),後者的例子是海上大霧(把握霧的美感的同時,要忘記霧所帶來的不便)。幾位學者均認為,藝術家要把藝術對象孤立起來,不涉功利,保持距離,凝神摹寫,才可獲得美感。

是否「寫不出普通文字的人決寫不成文藝」?舉例說,荷蘭畫家梵高的名作《吃薯者》,構圖上並不完全寫實,但農民吃薯充飢、喝粗劣咖啡的苦況,表現得具體深刻。梵高是否有另一幅《吃薯者》的「實用版本」作為底本呢?答案是沒有。梵高,以及許多藝術工作者,創作前都無需首先製作一個「實用版本」。葉聖陶也創作小說,他也無需事先寫出或構思一個沒有藝術性、毫無棱角的「倪煥之」,再去寫他的小說《倪煥之》。

話說回頭,我們繪畫或寫作小說,是否也曾經驗過一個「實用」或「科學」的構思過程,才進一步作各種表現上的考慮和嘗試?答案又竟是常有的、普遍的。假如寫作《人間喜劇》的巴爾扎克說沒曾作這個構思,他必定是誆騙人了。《以畫為喻》強調創作者要有獨到眼光,對藝術形象要作出取捨,這無可厚非,但它的論點有一個誤區:誤以為「無距離」的思維只適用於實用性或技術性的文字。

事實上,不少作家、藝術家,尤其寫實派的,是先從「無距離」(現實的,有利害關係的)角度作初步的形象思維,這些形象思維並不需要提升到「柏樹象徵人格」的層次,也不用刻意表現獨特的「感興」。「風景繪畫」便是其一:風景畫也能賣錢,只要忠實於地方特色,地理背景明確,就有人駐足欣賞。

我買過、燒過、吃過黃魚,還略略查考過黃魚的生態,對黃魚可謂沒有「距離」了,但並不表示我就不能去畫一條黃魚,或把黃魚純然當作一件「客體」來畫。我畫黃魚,以我對黃魚的各種體會,表達黃魚的肉質、香味以及忠實地表達出牠的線條、色澤,並不表示我打算減省這幅畫作的美學質量。與此相反,正因為我對黃魚有切身感受,我才可以把感情投入到形象之中。朱光潛在《文藝心理學》裏也說過:文藝創作既要有主觀的投入,也要有客觀的表達。如何平衡二者並不容易,每個創作者取法不同而有獨到之處,是藝術奧妙之所在。

一切藝術成果,大概都決定於創作時各種心理因素的碰撞,有實際和切身的,也有美學的。為了遷就甚或討好一些觀賞者,說不定我就把黃魚畫得像剛燒好那樣。假如有朋友與我同桌吃飯並談文論藝,我樂於去談時魚市價、食材品質和飲食衞生。至於高談藝術理論,不顧及各種帶動創作的因素,或者把創作「解構」得支離破碎,恐怕只會使人大倒胃口吧。

\陳德錦