提起哪吒,你的腦海中會浮現怎樣的形象?是神話故事裏那個腳踏風火輪、三頭六臂、嫉惡如仇的少年英雄,還是今年火爆大銀幕的《哪吒之魔童鬧海》中那個叛逆不羈的三歲「魔童」?從古至今,哪吒的形象經歷漫長的演變,而這背後的故事,擁有着悠久的歷史。

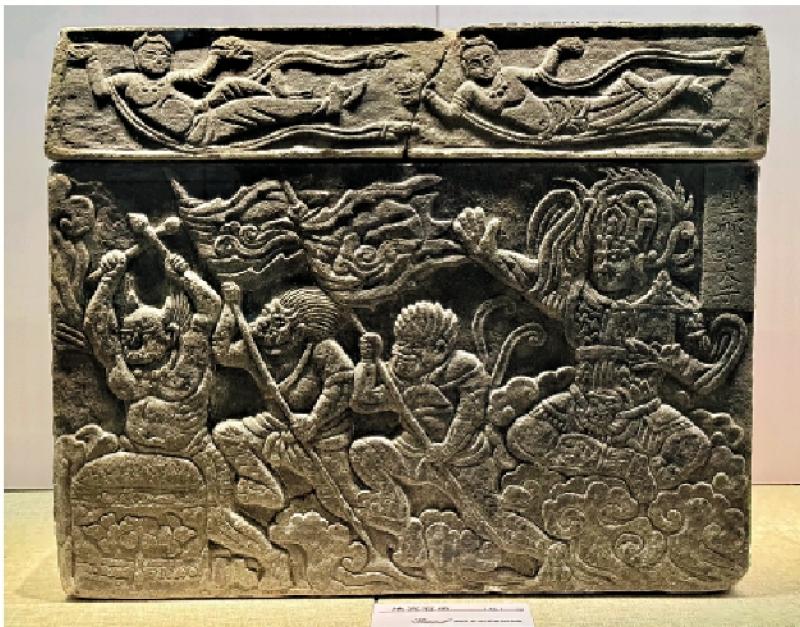

最早的哪吒形象並非來自影視作品,而是距今千年的一件文物──遼代石函(附圖)。這件出土於遼寧朝陽北塔地宮的綠砂岩石函,成為「哪吒鬧海」故事最早的圖像遺存。《哪吒之魔童鬧海》明日(二十二日)將於港澳全線上映,這段關於哪吒的文化歷程再次引起熱議。

這件遼代石函現收藏於遼寧省朝陽市北塔博物館。石函通體雕刻精美,長五十一厘米,寬三十三點五厘米,高四十一點五厘米,綠砂岩材質的沉穩質感與繁複的雕刻圖案交相輝映。

石函四側雕刻着一組「哪吒鬧海」佛教護法故事。畫面中,哪吒頭戴火焰冠,身着甲衣,腳踏祥雲,左手托佛舍利塔,右手作指揮之勢。畫面展現了哪吒指揮夜叉追擊和修吉保殊的場景,哪吒不再是我們熟悉的幼童形象,而是一位威猛剛毅的武將。

當下廣為人知的哪吒形象,是在明代小說《封神演義》和《西遊記》的文學加工中逐漸定型的。而到了現代,哪吒以天真活潑又叛逆不羈的形象深入人心,頭紮雙髻、身穿紅肚兜的幼童形象逐漸成為他的標誌性外觀。

石函上的圖案與文字,記錄了哪吒作為佛教護法神的地位,也為後人研究哪吒早期形象提供了珍貴的實物資料。