|

|

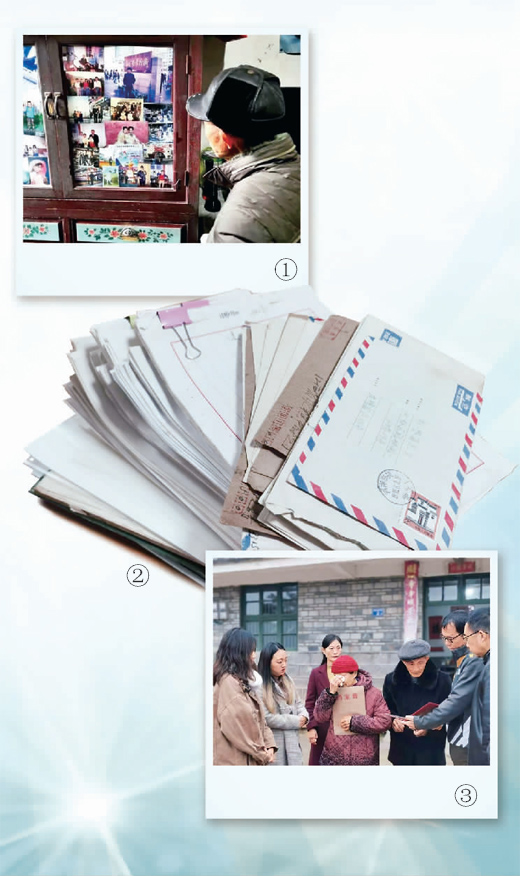

圖①:台胞陳蘭鳳寫給福建胞弟的15封家書由其親屬捐出。前不久,陳蘭鳳之子範植明循着信件線索,來到福建省浦城縣的舅舅家。他看見櫥櫃上貼着母親從台灣随信寄回的照片,感慨道:“這些信和照片,讓我更深地理解了母親的鄉愁。” |

福建省福州市92歲的“台灣女婿”林振華,最近把珍藏的73封兩岸家書捐給福建省檔案館。捐贈現場,林振華說起多年前赴台探親,與46位親人歡聚一堂的難忘情景。他說:“這些信件,每個字都在說‘兩岸一家親’!”

開展“遷台記憶”檔案文獻的整理與研究,已列入福建省“十四五”規劃。2022年3月,福建省政府台港澳事務辦、省檔案局、省台聯、省檔案館聯合發出公告,面向海内外征集“遷台記憶”檔案文獻。這意味着,包括兩岸家書在内的涉台文獻搶救保護工作提速,“遷台記憶”資源庫更加豐富了。

搶救保護刻不容緩

曆史上,多次出現以閩人爲主的大規模移居台灣的高潮,現留存大量的原始文獻。

“遷台記憶”檔案文獻,既包括相關文書、信件、照片、證件、圖書、方志、譜牒、地契、票據、實物等,也包括回憶錄、口述資料等曆史記錄。

信件是其中的重要内容。據郵政部門統計,1988年4月至1992年8月,兩岸僅每日過往郵件就有4萬多件。專家推算,兩岸家書至少達千萬件。但這些家書散落于民間,很容易散佚或損毀,亟待搶救和保護。

福建省人大、政協會議上,不少代表委員提出建議,要把這項工作作爲一項長期系統工程來抓。福建省相關部門對此非常重視,八閩各地積極展開征集工作。

福建省檔案館副巡視員謝雲向記者介紹,2018年該館在做台灣光複檔案展覽時,就開始收集散落民間的兩岸書信。截至2022年10月,該館已收到相關文獻577件,其中部分書信已于海峽論壇期間在廈門展出,反響熱烈。

設在泉州市的中國閩台緣博物館,正在探索“廣泛征集—專業保護—深度研究—共享利用”的長效機制。作爲國家一級專題博物館,該館2019年5月就發起征集兩岸家書。目前,該館兩岸家書藏量增至2800多件,已整理出“書信背後的故事”數十個,正籌辦“雁字回時”兩岸家書展覽。

“共同的曆史、共同的記憶、共同的文化淵源,是拉近兩岸同胞心理與情感的最佳營養素。”福建省台灣同胞聯誼會會長江爾雄表示,密切聯系台胞台屬的各地台聯會,是征集工作的主力,目前福建省台聯系統已征集家書等涉台檔案文獻5000餘件。

此外,廈門市還推動建設思明區、海滄區“遷台記憶”館,市教育部門把兩岸家書等文獻的展示場所列入研學項目,融入學生的文化活動。

漳州市閩南文化研究會會長塗志偉,是《台灣涉漳舊地名與聚落開發》《台灣族譜續編》等專著的作者。他多次赴台,跑遍閩台各市縣進行田野調查。10年前,他就開始收集、研究兩岸信件,指導東山縣檔案部門征集“台批”(“批”指信件)380多封,并進行深入解讀、闡述。“紙質家書越來越少,文化價值卻更高,當今兩岸家書仍‘抵萬金’。”他對記者說。

2022年5月,一本不尋常的手抄本,被捐贈給福建省檔案館。100多年前,閩南秀才徐步赴台,寄回了20多封書信,其子把信中詩文全部抄錄,共60頁。2012年,徐步在台後人徐英一攜13位親人來到漳州市南靖縣雁塔村認親,“信物”正是這本手抄本。

不必像當年翹首以盼一封家書,如今,兩岸徐氏族親通過便捷的電子郵件保持聯系。2022年5月,在閩的徐步後人徐志雄給台灣叔叔徐肇宏發去一封電郵:“阿宏叔,省台聯等向我們家族征集這本百年書信詩文手抄本。您和台灣家人商議下,如此可否?”

很快,徐肇宏發來回信:“如此珍貴的手抄本,需要妥善的保存方法與環境。有關部門重視保存我們血脈相認的證據,讓我們的傳家寶有了永久的歸宿。”

一封家書情牽兩岸

一封封家書,述說着一段段感人的兩岸故事。

閩台緣博物館内,工作人員除塵、殺菌、編号、采集圖像,兩岸家書原件保存在恒溫恒濕的庫房,一部分則輪換陳列在展櫃裏。“爸爸,您明年一定要回來和家人共度春節”“春節在即,您是否考慮回大陸,外甥在家恭候,并翹首相望”……泛黃的紙片穿越曆史風雲,仍傳遞出溫熱的親情。

民間書信貴在真切。漳州市南靖縣一戶土樓人家,發現了一封清道光年間遷台移民寄回來的批信原件。上面記載遷台者在台購置田産,托人管理,受托人将租谷銀寄回給南靖親人等事項。信封上有10個印章,說明這是通過“水客”(販運貨物的行商)遞送的“台批”。

塗志偉研究發現,即使在上世紀兩岸隔絕的38年裏,閩台批信也沒有斷過,都是通過第三地遞送。“台批”隐藏在“僑批”中,常是大信封套着小信封,先從台灣寄給海外僑胞,更換信封後再轉寄家鄉。

在艱難的通信中,就有一封長達42年才送達的“台批”。1976年5月,台胞顔羅國病重,他托同鄉好友沈先生把一封家書、存折和戒指轉交大陸親人。沈先生沒能回鄉,去世前把此事委托給了另一位台胞,此人卻因身體原因無法回大陸。轉來轉去,信物交到了台胞沈景色手上,沈景色多次回大陸尋找未果,原來,顔羅國之子已改名。1988年,福建省東山縣郵政收到澎湖寄來的實寄封,輾轉多處無法遞送,隻好原件退回。2018年4月,沈景色的親屬回鄉祭祖,東山縣台辦接到求助電話,經一番努力,信物終于送達。

新的通信故事仍在兩岸發生着。

2022年初,閩台緣博物館館長陳偉平收到一個“跨海之托”,台灣博物館前館長施明發來信說,彰化縣元中村的梁氏家族正在重修族譜,急需與世系表上所載祖籍地“福建省泉州府南安縣”的族譜對接。經過多方查找台灣梁氏的幾個支派,失去聯系240多年的兩岸梁氏族親重新接續上了!施明發與梁氏族人都表示,能夠追本溯源,感覺“如獲珍寶”,他們把新修的《梁氏族譜》寄給陳偉平表示感謝。

血脈親情割舍不斷

收集來的兩岸家書,文獻價值很高。

福建省檔案館編研開發處副處長吳永甯告訴記者,遷台檔案原來隻有官方的,有了這些信件、證書、結婚證、回憶錄等,豐富了館藏種類,增加了個體的、具象的、有細節的文獻,從百姓角度反映曆史變遷。

她舉例,台灣光複至1949年的遷台人群中,福建籍最多,各行業人員達6000多人。新收集到的資料顯示,此時期的赴台者大都是年輕人。

塗志偉說:“閩南人寫信就叫寫‘批’,閩台批信有些用來溝通信息,有些則是銀信合一的往來憑證。不僅是遷台親人寄錢回來,家鄉人也彙錢到台灣以支持親人發展。這些信件、現金、銀票,反映了閩台之間密切的經濟關系。”

塗志偉介紹,兩岸家書通過無數真實的民間故事,勾勒出遷台曆史的流變脈動。閩台同胞鄉族、鄉音、鄉戲、鄉俗、鄉味、鄉情的共融,構成了心靈契合的心理基礎和情感基礎。今天保護、開發這些見證閩台關系的文獻,有助于今人尤其是台灣年輕人,感受兩岸血脈相連的民族情感,從而推動更多的互動與交流。

多年潛心投入兩岸家書項目的閩台緣博物館副館長沈文鋒對記者說,作爲民間資料和家庭文獻,家書具有民間性、真實性、充滿情感的特點,可以讓我們直觀了解兩岸同胞的日常生活狀況和心境,尤其是特定曆史時期台灣民衆對于大陸的情感和認知。

“開拆遠書何事喜,數行家信抵千金。”沈文鋒認爲,兩岸家書是以情促融的生動體現,在新時代加強收集保護、活化運用,解悟其時代意義,講好兩岸故事,有利于促進兩岸同胞的心靈契合。