關于恐怖片爲什麽恐怖,原因很簡單,觀衆在觀看了恐怖片之後,會有一種感覺,這種感覺是恐怖片的靈魂,一部恐怖片究竟優秀與否,很大程度上取決于這部恐怖片究竟恐怖與否。一部好的恐怖片可以用氣氛以及聲音來渲染,當然,畫面是核心。這些道理大家都明白,但并不是每一個創作者都能做好。能做好的創作者會給觀衆留下深刻印象,反之,恐怖片就會一笑而過,掀不起水花。

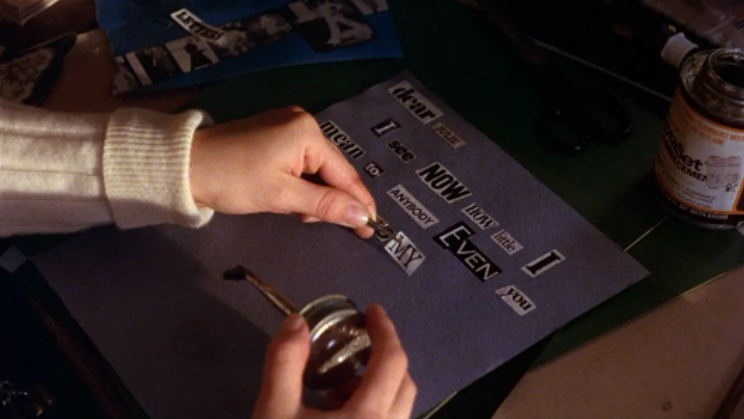

《精神病患者》是今天給大家推薦的影片,本片圍繞一個變态殺人狂的落網展開,深夜,街頭,一雙罪惡的雙手開始做案,白天,人迹罕至,這雙罪惡的雙手繼續制造着恐慌。一個個的受害者都被殘忍地殺害,然而警方卻束手無策。變态殺人狂鬧得人心惶惶,這一切并沒有随着警察的重視而有所收斂,罪案依舊發生,悲劇依舊重演。

一個心理醫生,一個女作家,這原本是兩個互不相幹的人,但是卻産生了火花,心理醫生跟女作家相互愛慕,但是女作家卻有家室,這本是不該開始的情感,奈何卻随着兩個人的火花越來越頻繁而浮出水面。女作家的丈夫對此敢怒不敢言。

随着故事的遞進,這起罪案使得城市的所有女性對于男性有了一種深層次的恐慌,即使是熟悉的人也會讓人感覺到畏懼,就在這個時候,心理醫生的女兒出現了,她成了攪局者,同時也讓最重的犯罪分子浮出水面。

本片更多的并不是一個深層次爲觀衆揭開罪案信息的電影,本片更多的給觀衆帶來一種感覺,這種感覺使得觀衆在觀影的過程中有一種參與感,這種參與感很重要。這就是前文所說的感覺,因爲有了這種感覺,觀衆們就能與本片中的主人公進行一種互動。

開篇我們看到的變态殺手帶給觀衆的是一種第一人稱視角,這種視角很重要,我們在玩第一人稱遊戲的時候通常才會看到這樣的視角,這樣的視角有一種極強的參與感,這種參與感可以使得觀衆當一把“變态殺手”的瘾。可别小看這種方式,這種方式如果應用得當,就會營造一種很強的參與感,觀衆在這種感覺之下就容易參與到變态殺手行兇時的感覺當中,當然,這樣也會面對受害者有一種互動。

雖然這種形式很不錯,但帶入的視角不一樣,就會有不一樣的觀感。觀衆們在感觸到兇手的整個行兇過程的同時,也能對于受害者的絕望也有觸及,這樣一來,影片與觀衆之間的互動就很順暢了。參與感對于恐怖片來說就是吸引觀衆的利器。有了它,算是把觀衆留住了。

本片除了在攝影方面獨樹一幟,還有一點就是劇情推理。本片的過程是一個找到變态殺人狂的故事,但是在這個故事行進中卻非常的曲折。觀衆基本上在一開始就容易被颠覆認知,我們在觀看本片的過程中,一開始看到的是一個變态殺手,這個殺手并沒有明顯的特征,以至于在之後看到的幾個主要角色都有可能。醫生是有可能的,心理醫生好歹與精神病人有所交集,這種交際是孕育犯罪的溫床也說不定。尤其是從他看到自己的女兒換衣服的時候的态度就會容易讓人懷疑。

随後,心理醫生的女兒出現了,她的出現天然就有一種犯罪基因展現,但兇手究竟是男是女,究竟如何躲避偵察,這些都是這個女生所不能解釋的。因此,随着一個個的嫌疑人出現,觀衆就容易被搞混。随着故事的遞進,我們這個時候會懷疑水電工,會懷疑任何一個有反常舉動的男人,正因爲這一點,真正的犯罪分子反倒是不被懷疑。這也是本片最重要的一點。

正因爲這一點,觀衆們最後才會有一種意料之外,情理之中的感覺。而本片的殺人狂并沒有顯著的特征,而是直到最後一刻才顯示出來自己的動機,而這個時候,本片卻戛然而止,這一切的猜想留給了觀衆,使得觀衆在觀影過後也有深思。

以上,《精神病患者》确實是一部不可多得的恐怖片,而雖然本片撞名《驚魂記》但卻用另一種方式來诠釋自己的經典。雖然沒有希區柯克那樣的大手筆,但卻在運用了很多不錯的技法之後,本片上升到了一種境地,這種境地也能給今後的小成本影片提供了參考。

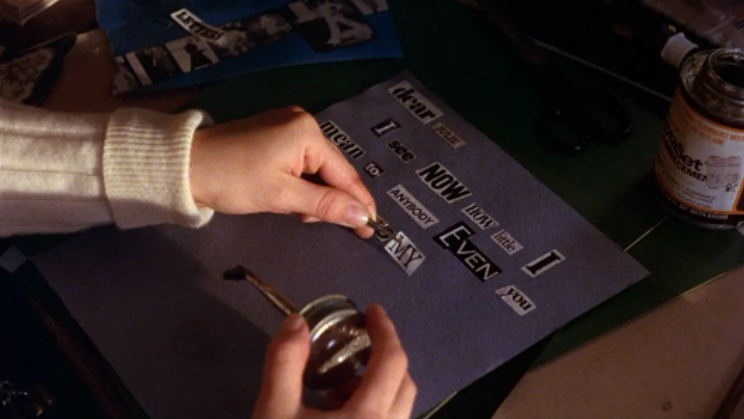

偏執、恐慌、臆想,懸疑推理元素與神秘連環殺手的剪刀、黑帽子、死亡剪報完美融合。這種展現方式對于一部上世紀八十年代的影片來說是獨特的,同時也是先鋒的。因此,本片作爲一部冷門恐怖片,也是容易獲得觀衆們的喜歡的,對于這場恐怖遊戲來說,推理推翻推理,恐怖片才會更加有趣。

……

你好,再見