太长不看

-

自杀风险是个复杂的突变系统,预防自杀要放弃“以解决方案为导向”,转向“以过程为导向”。

-

并不是所有自杀者都有心理问题或者精神问题。

-

人可以在极短的时间(比如几个小时)里,从“低自杀风险”变为“高自杀风险”。

-

不要寻找“自杀高风险群体”,要捕捉每个人的“自杀高风险瞬间”。

-

很难通过“发现自杀警讯”来阻止自杀。

-

“直接减少自杀念头和行为”的疗法更有效。“通过减少心理疾病,来间接减少自杀念头和行为”的疗法效果差一些。

-

从环境入手的自杀预防措施很有用。

-

增加“生存的意愿”,比降低“去死的欲望”更重要。

-

重点是要提升生活质量,创造和建立“值得去过的人生”。

在军队研究自杀的心理学家

心理学家克雷格·布莱恩(Craig Bryan)有过一段不同寻常的经历——从军。

他在美国德克萨斯州的拉克兰空军基地做了四年多的随军心理学家,还曾被派遣到伊拉克的巴拉德联合基地去服役6个月。

心理学博士 Craig Bryan(右)于 2009 年入伍并在伊拉克服役|health.osu.edu

他为军人提供心理治疗,为头部受伤的军人提供神经认知评估,为医务者和指挥官提供专家意见。同时,他不可避免地直面无数残酷的悲剧——来自战争,来自创伤,来自……自杀。

军人太容易获得枪支弹药,当他们决意自杀时,常会举枪自尽。这是一种几乎无可挽回的激烈手段。

有一次,伊拉克基地里短时间内有四名军人举枪自杀。他们的脑部已经死亡,但身体和器官依然依靠生命支持系统活着。由于签署过器官捐赠协议,他们一起被安置在重症监护室里,等待飞机将他们运回美国,以进行器官移植手术。

那一天,布莱恩站在重症监护室里,看着四名并排躺在那里的自杀者,心里翻涌着着悲伤、沮丧、疑惑和愤怒。他们曾过着怎样的人生?为什么要选择死亡?那一天那一刻发生了什么?与前一周、前一个月相比,他们的生活发生了什么变化?如果情况有一点改变,他们有没有可能选择活下来?

也是在那一天,布莱恩意识到,目前预防自杀的方案显然远不够好。是时候重新换个视角,来理解和干预自杀了。

没有心理疾病的人,也会自杀

现在的自杀预防,建立在“心理/精神疾病模型”上。简单点说,就是认为自杀的人几乎都有心理疾病,心理/精神疾病导致了自杀。识别出心理疾病的警讯,治疗心理疾病,就能阻止自杀。

“心理/精神疾病模型”并无法解释所有自杀|图虫创意

但布莱恩在伊拉克基地遇到几个实在无法用心理疾病解释的自杀案例。

飞行员A,得知自己要再次被军队纪律处分,沮丧之下打电话给远在美国的女友倾诉。女友表达了对他“又搞砸了”的沮丧,说她“不能再这样下去了”并挂断了电话。A继续给女友打电话,女友不接。他一个人坐在房间里想,有什么意义呢,我把一切都搞砸了。他拿出枪,上膛,把枪举到头上……在这一刻,一个朋友正好来找A。朋友立刻拿走了他的枪,上报此事,把他送到医院。A表示,如果朋友没有来,他肯定已经死了,一切发生得太快了。

A此前没有自杀念头,没有自杀计划,没有心理障碍,没有精神疾病,没有吸毒或酗酒史。他的确有些“警讯”——由于处分,他在之前的一周明显压力上升、睡眠不好,责备自己,也为自己的未来担忧。然而,这些反应都是人面对压力的正常反应。A并没有因此而无法正常工作,或无法正常与他人社交。如果此前的A站在心理医生面前,医生不会认为他有心理或精神疾病,甚至不会将他诊断为适应障碍。

布莱恩还注意到一点——“就这么发生了”,一切发生得太快了。A在极短时间内从“低自杀风险”变成了“高自杀风险”。

后来布莱恩在美国犹他州执业时,也遇到过“就这么发生了”的案例。

来访者B与妻子在激烈争吵时,他“感到完全不知所措,只想让一切停下来”,于是他抓起一把手枪指向自己的头,只是险之又险地在扣动扳机之前停下了。

B和妻子当时关系紧张,但此前他并没有任何心理或精神疾病,也没有自杀念头或计划。他在争吵中感到“情绪不堪重负”,但这同样是人的正常反应,不是心理或精神疾病。

因争吵感到“情绪不堪重负”而自杀|图虫创意

这样“情绪不堪重负,因此冲动自杀”的例子,在我国学者吴飞的《浮生取义》中也很常见。

一个叫方林的年轻人,妹妹与妹夫吵架,他将妹妹带回娘家,劝妹妹“要是两个星期里他还不来求你回去,就真的跟他离婚。你要是轻易跟他回去了,你在家里的地位就更低了。咱们不能让人这么看不起咱们家。有什么事,哥在后边给你撑着。”然而,妹夫不但拖过了最后期限,而且上门时态度倨傲。而妹妹居然就这么跟着回去了。方林又悲又愤,“俺们家再穷,也不该这么低三下四地让人欺负。”当晚喝农药自杀身亡。

一个叫椒兰的妇女,平常外向,爱说爱笑。在她公公的大嫂生病的几年里,全靠椒兰两口子伺候她,直到她病逝。椒兰认为,由于公公的大嫂只有两个闺女,再加上她与老公的付出,她的老公应该获得在葬礼上打幡的资格。然而,死者的女婿疑心她借此谋夺家产,当街大骂她。椒兰一气之下跑回家喝了农药,幸而被人送到医院洗胃救回。

这个对华北某县自杀的调研显示,许多自杀者并没有精神疾病,他们常是因为在权力博弈中遭受挫败,为了“争口气”,挽回自己的人格价值,而清醒、激烈、不经思考地走向了自杀。

强调一下,这里不是说“自杀是正常反应”——自杀绝对是极端选择。也不是说“心理疾病/精神疾病不会增加自杀风险”——疾病当然会显著增加自杀风险,及时发现并治疗非常重要。

这里只是说,完全正常的人,也可能经历强烈的情绪痛苦,而且这种情绪困扰可能已经在推动他们走向自杀。

人生不如意事常八九。我们会被爱人拒绝,会与家人激烈争吵,被上级责备会消沉痛苦,面临失业或者债务会惊恐绝望……这些强烈的情绪困扰是人生里自然、正常、普普通通的日常组成部分。但这些痛苦也完全可能在某一刻压倒一个正常人,成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。

有些痛苦可能成为“压垮骆驼的最后一根稻草”|图虫创意

“没有心理精神疾病,但因为严重情绪困扰而自杀”的人,是目前“自杀预防系统”难以捕捞的部分。

自杀就像一个多解的方程,就像X+Y+Z=100。满足这个方程的解有许许多多,X=50,Y=50,Z=0。X=10,Y=10,Z=80。X=100,Y=100,Z=-100…… 这些都是方程的“正确解”。自杀也是如此,有许许多多促进自杀的“风险因素”,许许多多防止自杀的“保护因素”。对每一个具体的自杀案例来说,精神疾病在或不在自杀的“解”里都有可能。

布莱恩还经常遇到这样的情况:一个人毫无警兆地自杀。他的家人在极度震惊中回头寻找心理或精神疾病的蛛丝马迹,有时找到了一些,但有时实在是一无所获。丧亲的家人们坐在心理医生面前流泪,不知道自己错过了什么,不知道自己本该做些什么。许多人都认为,所爱之人的自杀实在是出乎意料之外,几乎没有明显的预警。

为何自杀的警讯如此难以被发现?

能通过“识别自杀警兆”来阻止自杀吗?

现有的自杀风险筛查方法,精准度还远远不够。

先来看一个典型的自杀警兆列表——

自杀警兆

-

谈论自杀或者说想死

-

寻找结束自己生命的方法

-

酗酒或吸毒

-

社交退缩,孤立自己,远离他人

-

绝望

-

睡眠改变,睡得特别多或特别少

-

焦虑,不安

-

感觉被困住,没有出路

-

烦躁易怒

这些警兆的确存在,然而问题是,

①不自杀的人身上也会出现这些警兆,出现警兆的大部分人最终没有自杀,

②自杀的人身上不一定会出现这些警兆,即使出现了,也不一定会引起周围人的注意。

由于自杀本质上是个低几率的事件,这意味着“大多数自杀筛查里发现的人,都不会自杀”。

做个非常理想性的假设——假设按照自杀警讯筛查,能发现99%的真正要自杀的人,同时对于其实不会自杀的人只有1%的几率误判。

睡眠改变属于自杀警兆,但不自杀的人也会出现这些警兆|图虫创意

根据《中国卫生健康统计年鉴2021》,城乡居民的自杀死亡率大概在3.8~8.65/10万——高估一点,就算10/10万吧,这意味着每100万人里,有100人会自杀,999900人不会自杀。

于是筛查会找出那100人里的99人,和999900人里的9999人。一共10098人,里面只有99人是真的会自杀的,正确率仅有不到1%。换言之,尽管自杀者很可能事先出现警兆,但出现警兆的人里只有极少数会真正自杀。

对于“低几率事件”,大规模筛查的结果是,①出现警兆的人数太多,以至于无法采取多少有效干预,②总会漏掉一部分自杀者。③比起什么都不做,筛查自杀警兆当然要好一些,但也没好太多。

2017年《美国医学会期刊:精神病学 》上的一个研究发现,对送到急救室的病人进行自杀风险筛查,并不能降低患者在未来一年里的尝试自杀率。

2013年,《精神病学服务》期刊上的一篇论文分析了84418个人的20万份心理状况调查问卷,在研究的追踪期间,有709次尝试自杀,有46人自杀身亡。研究者询问了这些人在之前两星期里有没有自杀念头,那些回答“几乎天天都想”的人,未来一年内自杀身亡的风险是0.3%;而那些回答“从未想到”的人,未来一年内自杀身亡的风险是0.03%。

天天都想自杀的人风险高出十倍,这很容易理解。但如果从另一个角度来看这些数据,这意味着“几乎天天想自杀”的人里,一年后99.7%依然活着。而每3000个“完全没想过自杀的人”里,就有1个人活不过第二年。

这个研究还发现,自杀身亡的46人里,有13人自称在过去两周里“几乎天天都想到自杀”,12人自称“超过一半的日子想自杀”,12人自称“有那么几天想到”,而有9个人(占比20%)在接受调查时始终回答自己“从未想过自杀”。

是真的没有自杀念头,还是不愿透露真实的想法?二者可能都有。冲动自杀的人,可能之前真的完全没有自杀念头。而有自杀念头的人,有很大一部分不愿告诉别人。

2017年《自杀与威胁生命行为》期刊上的一篇论文比较了军队里几种调查方式,同样的人群里,完全匿名时有5.1%的人报告自己有自杀念头,而在实名的健康评估时,仅有0.9%的人报告自己有自杀念头。

从未想过自杀”是真的没有自杀念头,还是不愿透露真实的想法?二者可能都有|图虫创意

2018年《国际环境研究与公共卫生期刊》上的一篇论文调查了14322人,其中719人在过去一年里有过自杀念头,这些人里从未告诉别人自己有自杀念头的占到了一半(348人)。

很多原因会导致人们不愿披露自己的自杀念头:对一心求死的人来说,披露可能给自己招来额外的羞辱或伤害,还可能导致自己的计划受阻。对于还想活的人来说,披露可能伤害自己的人际形象,不利于自己未来的职业发展,而且自己可能过几天就不想死了,何必告诉别人自己一时的情绪波动呢。

如何发现一个人的“高自杀风险”时刻?

自杀念头的波动的确非常大。

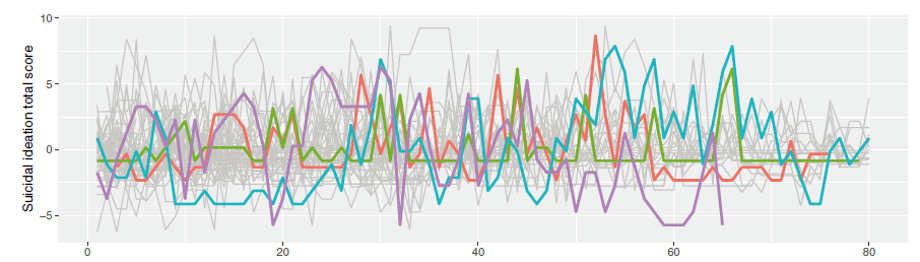

2017年《异常心理学期刊》上的一个研究尝试追踪了人在短时间里的自杀念头变化,参与研究者都是自杀高风险者。这些人平均每天被询问2.5次“那一刻的想法”,结果发现,在大多数日子里,自杀欲的波动都很剧烈。绝望感、孤独感、认为自己是其他人的负担……这些感受的变化同样很大。

这些人一天被询问2.5次,连续询问28天。不同颜色的线代表不同的人,每个人的自杀念头变化都不小

一个人可能昨天还一切正常,今天中午突然涌起极其强烈的自杀念头,到了晚上,自杀念头又消失无踪。

2018年,布莱恩在《自杀与威胁生命行为》期刊上发表论文,分析了315个军人死亡前一年的社交媒体内容。这些军人里,157人死于自杀,158人死于其他原因。结果显示,自杀者和非自杀者的“社交媒体内容的变化模式”不同——

①单纯比对“社交媒体内容”,看不出自杀者和非自杀者的区别。二者都会表达消极想法,也都会描述带来压力的事件。

②自杀者有个典型的时间模式:发布消极想法,同时描述带来压力的事件。这两个主题连续出现,发布时间可能在同一天或者只相隔一天。

相比之下,非自杀者虽然也会发布自己的消极想法和压力事件,但这两个主题不是连续出现的。非自杀者的“消极想法”更经常和“身体病痛不适”连续出现。

换句话说,自杀者的“压力事件”和“消极想法/负面认知”是强相关的。非自杀者则不是。

③越是临近自杀日期,自杀者的这种时间模式就体现得越明显。

最重要的“自杀标识”并不是人与人之间的某个区别,而是个体自身随着时间发生的某种特定变化——越来越频繁地同时提到“压力事件”和“消极想法”。

可以用平衡木运动员打个比方,运动员掉下平衡木之前,为了恢复平衡,动作会更频繁、幅度更大。但每个运动员的动作习惯不同,如果只关注动作的频率和幅度,我们不一定能预测出一群运动员里谁马上要掉下平衡木。但是如果和自己之前相比,某个运动员动作的频率和幅度突然大幅增加,这就是一种“警兆”,可以比较有把握地预测,这个人正处于“掉下平衡木的高风险时期”。

越来越频繁地同时提到“压力事件”和“消极想法”,可能处在高风险时期|图虫创意

传统的问卷筛查很难捕捉这些自然发生的波动,也无法确定一个人最危险的时刻。如果一个人自杀风险在几小时内急剧上升,有办法在那一刻发现并阻止他吗?

但一个人怎么会在几天甚至几小时内突然变成“自杀高风险”呢?

不是连续变化,而是尖点突变

传统想象中的自杀风险,是个“单一维度上的连续体”——

-

很多人基本不想死,这是“低自杀风险组”。

-

有些人有一点想死,这是“中自杀风险组”。

-

一小群人非常想死,这是“高自杀风险组”。

从连续模型出发,会认为自杀风险是一个“渐变”而非“突变”的过程。一个人要慢慢积累了许多应激,才从低风险变成中风险,再慢慢积累许多应激,从中风险变成高风险。

但布莱恩与一些自杀幸存者交谈时,却注意到另一种类似“蝴蝶效应”的模式:某个相对较小的变化,产生了微小的推动,这个小推动恰好将人推过了某个“临界点”,最终导致了极大的变化——人们决定自己“受够了”。

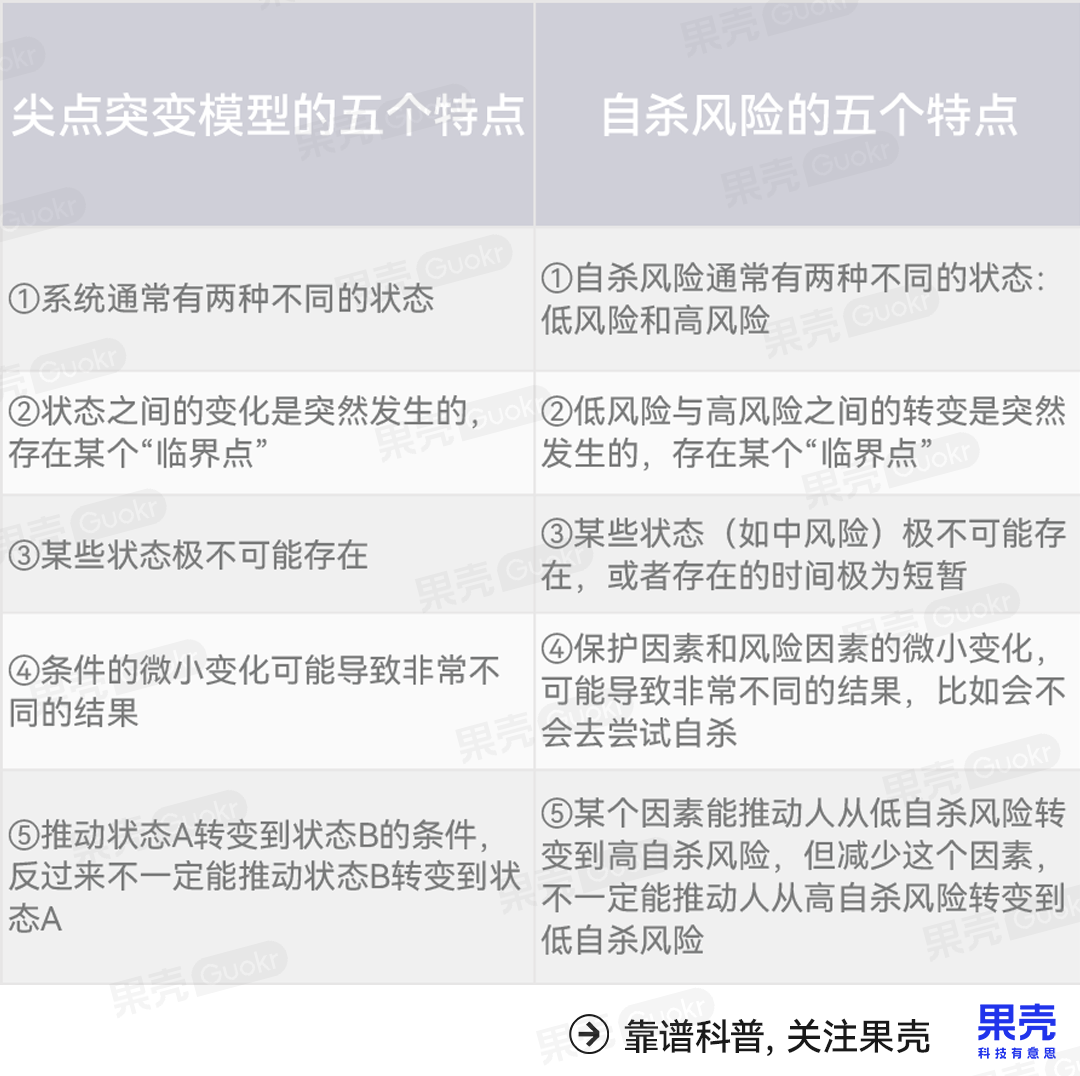

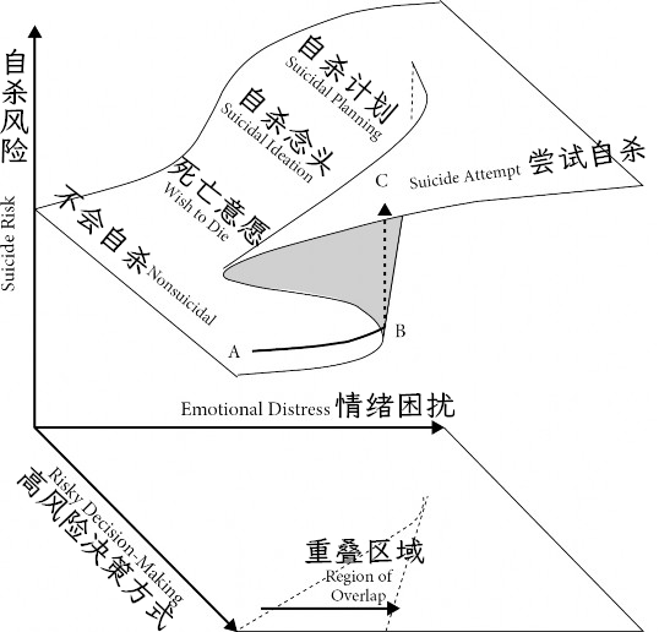

更适合用来描述自杀的,是尖点突变模型(cusp catastrophe model)。

已经有了一些研究证据,支持自杀风险的“尖点突变模型”。

首先,好几个研究发现,自杀风险不是连续分布的,而是更接近分成不同的类别。2017年《心理评估》上的一篇论文调查了1773人,同一期刊2018年的一篇论文则调查了2385人,结果都发现,自杀风险是由两个亚组组成的——“低风险组”和“高风险组”。这两个组在抑郁、绝望等精神疾病症状上差别并不大,但在自杀风险相关因素上差别很大,比如“自杀想法有多强烈”。也就是说,两个抑郁程度差不多的人,可能一个是低自杀风险,另一个却是高自杀风险。

其次,自杀幸存者的访谈里,经常体现了极其迅速的状态转变,一个情绪冲动,一个情感波动,就可能在短时间内从“低自杀风险”直接跳到“高自杀风险”。

2007年《情感障碍期刊》上的一篇论文找到了112个曾尝试自杀的人,其中四分之一是冲动自杀——他们没有提前制定自杀计划,一时冲动就尝试了自杀。另外,大多数尝试自杀者(63%)认为自己整个自杀进程是起起伏伏、不断波动的;只有少数人(22%)认为自己的自杀进程是线性发展、逐渐变严重的。

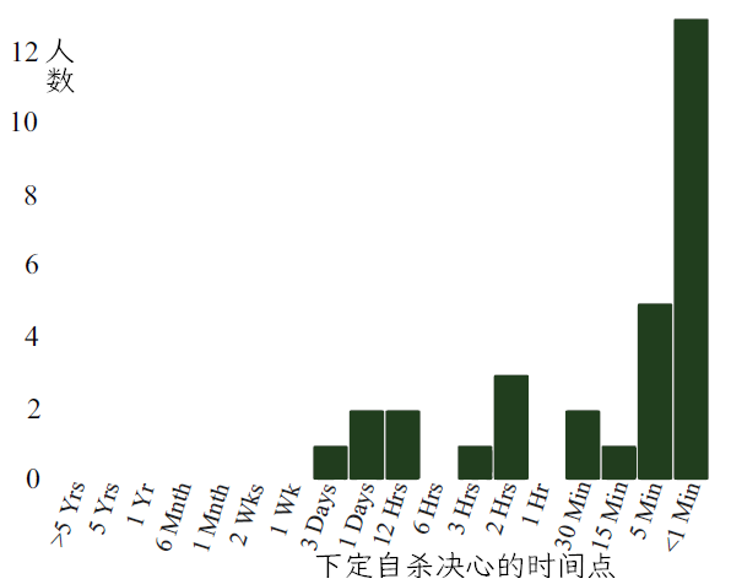

2017年《自杀与威胁生命行为》期刊上的一篇论文访谈了30个因尝试自杀而住院治疗的人,根据他们的回顾,列出了一个典型的“自杀历程时间表”——

研究者发现,从“低自杀风险”到“高自杀风险”的转变过程不是线性的,而是指数型的。绝大部分人都是在短期内突然下定了自杀决心,然后立刻着手执行——30个人全部都在“下定决心自杀”的3天内就做出了行动,其中有18个人(占比60%)是在下定决心5分钟内就发生了自杀行为。

自杀风险状态转变的临界点,就是“在内心进行一场‘生存vs死亡’的激烈争论”。如果得出“生存”的结论,就会很快地回到“低自杀风险”状态,但如果得出“死亡”的结论,那么人很可能在接下来的几小时之内就形成自杀计划,并进行自杀。

而在这个关键临界点发挥作用的,很可能是极其微小的因素。

在平常,一点压力变化可能无关紧要。但在临界点那一刻,一个拥抱或是一句责骂,可能会推动一个人走上完全不同的道路。

这也正符合尖点突变模型的第四个特点——条件的微小变化,可能导致非常不同的结果。

自杀风险的“尖点突变模型”示意图

自杀很可能是个复杂的动态系统,在这样的系统里,有时会出现突然的、不连续的灾难性(catastrophic)变化。这种变化是如此戏剧性,如此违背理性,如此难以预测,如此全盘改变了整个系统的运行方式。几乎没法通过迹象来预测灾难性变化何时会发生。这种不可预测性,正是它破坏力的来源。

如果无法预测什么人什么时候会自杀,我们还能预防自杀吗?

这时候,就要用到尖点突变模型的第五个特点了——增加某个因素能推动人从低自杀风险转变到高自杀风险,但减少这个因素,不一定能推动人从高自杀风险转变到低自杀风险。

就像踩下油门可以迅速让车子加速,但要让车子在几秒钟内减速,松开油门是不够的,我们还要用力踩下刹车。

阻止自杀,需要找到“自杀的刹车”。

布莱恩开始询问自杀幸存者们“什么是你的刹车”?当你在强烈痛苦中,哪些方法对你有效,哪些手段有帮助?你是怎么面对新一轮危机,而让自己不想自杀?你做了些什么不同的事情吗?

直接关注减少自杀,而不是通过减少心理疾病来减少自杀

现有的自杀干预方法,在减少自杀念头和行为上,效果只能算一般。

这个结论来自2020年发表在《心理学公报》上的一个荟萃分析,这项分析纳入了近50年来的1125项对照研究,得出了“短期、便宜的干预和长期、昂贵的干预,效果差不多,或者说一样差”“自杀干预需要进行根本性改变”的结论。

对于自杀,现行的许多干预和治疗效果不尽如人意,可能因为其设计思路是“通过减少心理疾病,来减少自杀”。

但如果要减少自杀,设计思路最好是直接给人加“自杀刹车”。也就是直接关注减少自杀的疗法更有效。

第一个刹车是增加生存意愿,也就是让人“更加想活”。

“有多想活”和“有多想死”固然相关,但也可以独立变化。既有人“不是太想活,也不是太想死”,也有人“非常想活,同时也非常想死”。

自杀是因为“想死”,更是因为“缺乏活下去的理由”。

2005年《美国精神病学期刊》上的一篇论文,要求5814个患者评估了自己的“生存意愿”和“死亡意愿”,发现只要至少存在一些生存意愿,就能抵消很多死亡意愿,显著降低自杀风险。

2016年,布莱恩发表在《情感障碍期刊》上的一篇论文同样发现,推动自杀行为的主要是“不太想活”,而不是“非常想死”。“生存意愿”下降,会极大增加自杀风险。相比之下,“死亡意愿”改变,造成的影响则不那么显著。

就像尼采的那句名言,“一个人知道自己为什么而活,就可以忍受任何一种生活”。要阻止自杀,不但要降低“死亡意愿”,更要增加“生存意愿”。对“值得活下去的、有意义的人生”怀抱期待,才能抵御人生里必然会出现的无常与痛苦。

放心不下小狗也是一种生存意愿|图虫创意

第二个刹车,是教会人们在挫败时,依然能坚持使用有效的新策略。

2010年《美国精神病学期刊》上的一个研究发现,和其他人相比,曾尝试自杀者有一个特征——逆反学习(reversal learning)的能力较差,也就是认知僵化而不够灵活,更难忘掉过时的旧经验,也更难学会适应当下环境的新经验。

成功的逆转学习者能做到:①快速适应环境的意外变化,②在不确定的环境里,快速识别出当下的成功策略;③即使偶尔遭遇挫败,也能坚持新学到的成功策略。

当规则悄然无声地发生了变化,你能在一次次挫败里发现新方法,并坚持执行吗?

曾经尝试自杀的人,在这点上明显偏弱。他们的一大特点,就是“即使知道是有效的策略,但只要一次不起作用,就足以让他们放弃”——明明知道运动会明显改善自己的情绪,但上次去健身房时被教练说了几句,就再也不想去健身房。明明大部分时候朋友都会耐心地陪伴自己,但上次找朋友时对方恰好没有时间,于是再也不联系朋友。

唯有能够忍受偶尔的挫折,才能坚持长期策略并从中获益。只有意识到当下忍耐能带来的回报,才不会冲动地做出孤注一掷的行为。

这就是第三个刹车。

第三个刹车,是教会人们如何在极端痛苦时,放慢自己的决策。

2016年《美国老年精神病学期刊》上的一篇论文发现,曾经自杀的人,决策风格偏向高风险高回报,而不是低风险低回报。普通人更倾向于选择“小赢小输,长期会赚”的策略,但有自杀史的人更愿意选“大赢大输,长期会输”的策略。尤其是曾经用高致死性的暴力手段自杀的人,更倾向于选择“赌大的”“一把梭哈”。

自杀幸存者们需要学会改变自己的决策风格,学会在未来充满着不确定性、自己又极端痛苦时,不追求“立刻结束痛苦”,而是让自己慢下来、做点别的、转移注意力、纾解负面情绪、忍受不确定性、等待事情出现转机。

相对能比较好地做到这点的疗法,有辩证行为疗法(dialectical behavior therapy)、预防自杀认知行为疗法(cognitive behavioral therapy for suicide prevention)、危机应对计划(crisis response plan)等。这些“以自杀为中心”的疗法的共同点是,目标都是直接减少自杀念头和行为。

比如说,辩证行为疗法(DBT)重点教导四个核心技能:

①正念:不带评判或自责地觉察当下发生在自己身上的事情,

②容忍痛苦:承受痛苦、压力等等负面情绪的能力,

③情绪管理:识别、影响、改变自身情绪,

④有效人际:与他人进行有效互动

这四种技能,都指向让一个人在情绪最困扰时冷静下来,做出更好的决定。

正念让人在情绪最困扰的时候冷静下来|图虫创意

预防自杀认知行为疗法(CBT-SP)很类似DBT,同时加强了“改造钻牛角尖念头”的技能:

钻牛角尖的念头有很多:“事情永远不会变好”(绝望,没有出路),“我拖累了别人,没有我,大家会过得更好”(认为自己是负担),“我不配活着”(自我憎恶)等等。

这个疗法教导人们学会用更平衡、更客观的观念(比如“我犯了错误,但并不意味着我是失败者,更不意味着我该死”)来取代这些消极念头。也教他们建立新的信念,“未来可能会很困难,但并非完全绝望,有时候事情可能比预期的要好,有时候我们确实得到了我们想要的”——怀抱这样的信念,人们会更愿意放慢行动的速度,收集多一些信息,再等一等转机。

2014年《美国预防医学期刊》上的一篇论文显示,与接受常规追踪和转诊患者相比,接受预防自杀认知疗法的患者,再度尝试自杀的可能性降低了50%。

危机应对计划(CRP)则是一种简单的方法。使用者要记住并练习“在不堪重负、不知所措时要做些什么”:

①识别个人情绪危机的“警告信号”,

②用一些简单策略来减轻压力,或转移注意力,

③想想值得活下去的理由,

④向朋友、家人或其他会支持你的人寻求帮助,

⑤去寻求专业支持或危机服务。

这五个步骤的具体内容可以写在小小的卡片上,放进钱包随身携带。在情绪激动的时刻,拿出这张卡片,等于重重踩下一脚刹车。

布莱恩的一个研究发表在2017年的《情感障碍期刊》上,97个曾经自杀过的人被随机分配到“不自杀协议组”或“危机应对计划组”。“不自杀协议组”用的是一种当下常用的策略,引导患者承诺不自杀,签署“安全协议”。在6个月里,“不自杀协议组”有19%再度尝试自杀,而“危机应对计划组”只有5%再次尝试自杀。

在进行自杀干预时,布莱恩会花整整一节课的时间,和患者讨论“值得活下去的理由”。虽然很多自杀者会说“我没有任何值得活下去的理由”,但在支持和帮助下,大多人至少能找出一条理由——最常见的理由包括家人、朋友、宠物,以及对未来抱持的希望。

家人朋友也是“值得活下去的理由”|图虫创意

接下来,每个患者都要把自己的理由写在一张小卡片上,带在身边,不论心情是平静还是沮丧,时时拿出来阅读。

这是为了提醒他们,生活里那些有意义的、幸福的、积极的部分。将这些部分持续巩固,不断扩展,生活的支柱就会变得越来越多元、厚重、坚不可摧。

他们依然会经历生活的起起伏伏……但在最低谷,他们学会了相信,相信“希望”和“活下去的理由”一定存在于某个地方,相信自己依然可以“建立有意义的人生”。

直接针对自杀的“刹车”是有效的,但还有一种预防自杀的思路。

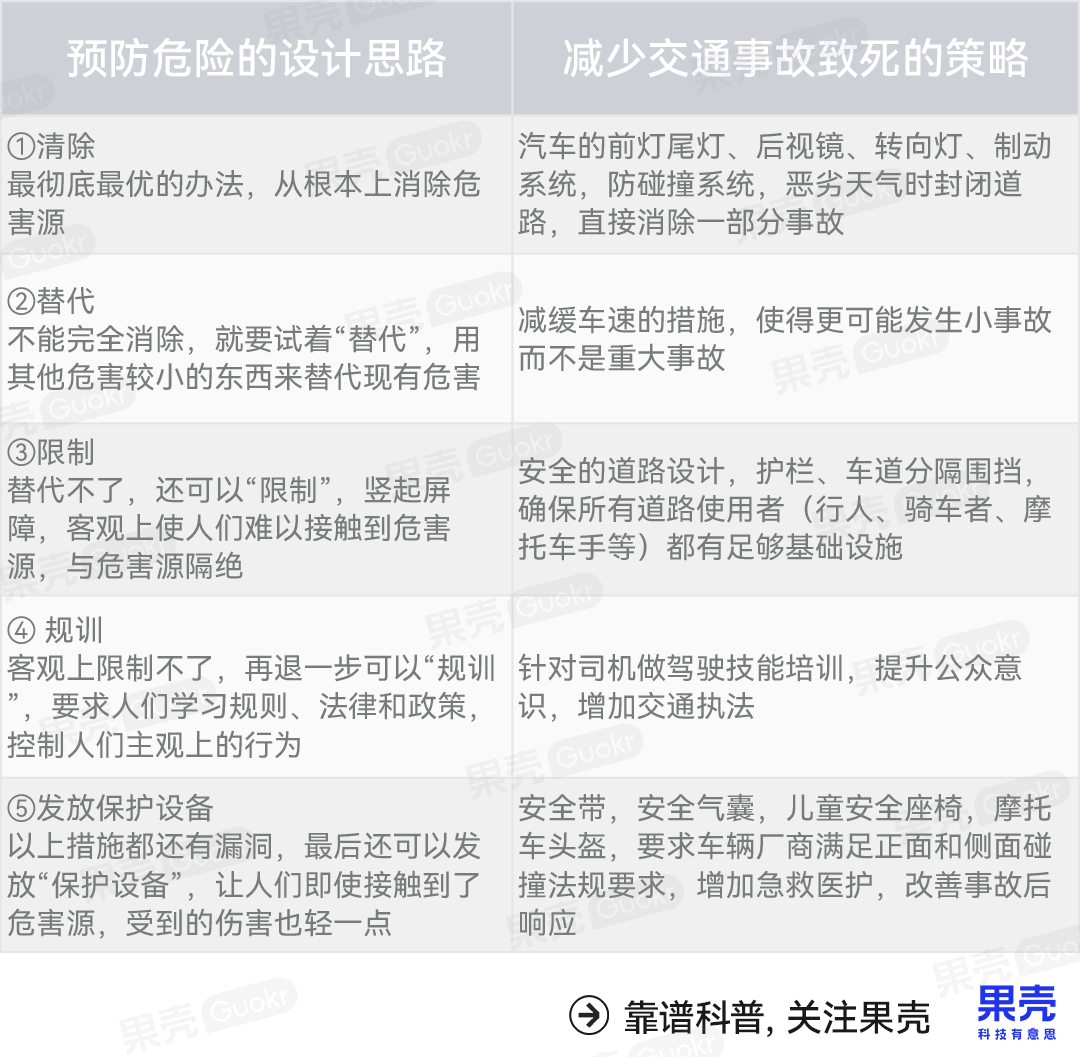

像减少交通事故致死那样去预防自杀

也许不必执着于“先找出会自杀的人,再针对这群人进行干预”。

即使不知道谁最可能自杀,依然可以阻止自杀。就像即使不知道谁会发生交通事故,依然可以减少交通事故的死亡人数。

现在预防自杀的重点,绝大部分放在了“减少人类的错误思想和行为”上。我们做风险筛查,鼓励人们警惕自杀警兆,如果有警兆就去接受心理治疗、服用药物,拨打预防自杀热线。

如果同样的思路用于交通事故预防,那么我们会无休止地训练人们去注意环境里的各种警兆,经常在司机里筛查“你最近超速了吗?醉驾了吗?开车时看手机了吗?”,安排发生事故的司机去上安全驾驶课程。

这些有作用,但这些还不够。

一个复杂系统需要“在明知人类会犯错的基础上,去提升安全”。

不单改变个体的思想和行为,更要改变系统的其他部分,确保一旦其中某部分出了问题,系统中的人依然能得到其他部分的保护。

从设计思路来说,降低危险、提升安全可分为五个层面——

很多研究已经证明,在减少自杀上,“限制手段”可以说是立竿见影。

2005年《美国医学会期刊(JAMA)》上的一篇综述回顾了自杀预防的种种策略,发现最有效的策略之一,就是“减少自杀途径,限制自杀手段”。简单点说,给致死的道路上增加种种障碍:控枪,限制可致死药物的处方,把高毒性的农药替换成低毒性的农药,用不容易中毒的天然气替换煤气,给大桥修高高的护栏防止跳桥……

在英国,随着供气里的一氧化碳比例从12%下降到0%,自杀率下降了近30%,原本会用煤气自杀的女性,没有用别的方法自杀。

斯里兰卡禁用毒性最强的杀虫剂后,自杀率下滑了近50%。萨摩亚禁用百草枯后,自杀率下降了近三分之二。原本会用剧毒农药自杀的农村人口,没有用别的方法自杀。

以色列军队2006年开始禁止军人周末回家时带着军队发放的枪支,此后军人自杀率下降57%。这个下降大部分是因为,原本会在家中举枪自尽的军人,没有用别的方法自杀。

新西兰的格拉夫顿大桥(Grafton Bridge)1996年拆除了防止跳桥自杀的旧围栏,结果跳桥自杀数从每年1人变为每年3人。2003年又安装了改进的新围栏,跳桥自杀数立刻下降为0。数据还显示,华盛顿特区的艾灵顿桥(Ellington Bridge)增加围栏后,跳桥自杀数从每年4人降为每年0.2人,而且附近的塔夫特桥(Taft Bridge)跳桥自杀数没有上升。

格拉夫顿大桥|wikimedia commons

原本会从这座桥上一跃而下的人,并不会去另一座桥。

……

直接关注自杀的心理治疗,可以将自杀率降低大概15%~22%。

而“限制自杀手段”,可以将自杀率降低大概30%~60%。

在心理治疗之外,还有许许多多阻止自杀的手段,有着极大的潜力。

比如说,让这个世界变得更“值得活下去”。

2006年《临床精神病学期刊》上的一篇论文显示,在美国的各个州,居民有医保的比例越高,自杀率越低。医保人口每增加1%,自杀率下降1~2%。自杀风险下降,可能是因为更容易获得医疗服务,也因为与医疗相关的焦虑降低。

2019年《美国预防医学》上的一篇论文显示,在美国的各个州,最低工资越高,自杀率越低。最低工资每上涨1美元,自杀率下降1.9%。自杀风险下降,可能是因为经济压力减轻。

心理治疗当然很重要,但心理治疗不能付你的账单,不能给你一份工作,不能给你一个住房,不能给你医疗保险,不能保护你免受网络暴力或者周围人的暴力……要解决自杀问题,必须超越“个人责任视角”。必须意识到,自杀不单单是“自杀者”的问题。自杀者与其说是问题所在,不如说是一个个“火灾警报器”。他们用生命告诉其他人,这世上仍然处处燃烧着令人痛苦的烈火。

每一个让世界变得更好的举措,都在降低世上每个人的自杀风险。

救下每一条搁浅的小鱼,因为那条小鱼在乎。也因为大多数小鱼在度过“搁浅”那一劫后,会在深邃蔚蓝的大海里,好好活下去。

《英国精神病学期刊》2002年的一篇综述,分析了90个对自杀幸存者的追踪研究,发现曾尝试自杀者里,大概7%会再度尝试并死于自杀,23%会再度尝试自杀并幸存,然而,还有70%的人,他们不会再尝试。

他们决定珍惜这“第二次人生”,面对不确定的未来,面对痛苦迷茫不知所措,活下去。

参考文献

作者:游识猷

编辑:odette、Emeria、小毛巾

封面图来源:图虫创意

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系sns@guokr.com